বনফুলের একটি গল্প পড়লাম। রাত অনেক। দুইটা বাজে। বৃষ্টি তার আয়োজন করছে পৃথিবীতে নেমে আসার। আজকে সারাদিন দারুণ বৃষ্টি ছিলো। ও! একটি কথা বলা হয়নি— আজকের ইদের দিন। আজকে না ঠিক। ঠিক করে বললে গতকাল ইদের দিন ছিলো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মানুষ পশুকে রান্নার উপযোগী করে তুলেছে। টিনের চালে বৃষ্টি পড়লে আমার মন আনন্দে নাচতে থাকে। সরকার আমিন ভাই সুন্দর করে বলেন একটি কথা— বৃষ্টি সৃষ্টির মদ! বনফুলের যে গল্পটা পড়ি তার নাম ‘হিসাব’— পদ্মাবতী যার ডাকনাম পদি, রামচরণ, গল্পকথক ‘হিসাব’ গল্পের রক্তপ্রবাহ। পদ্মাবতী দেখতে বেশ সুন্দর কিন্তু আর্থিকভাবে নির্ভরশীল। গল্পকথক পদিকে বলেছেন ‘গরিবের মেয়ে’— ফলে পাড়াপড়শির ফরমাশ শুনাও পদির অনিবার্য কাজ। গল্পটা পদির বিয়ে হওয়া না হওয়ার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। গল্পে রামচরণ বিবাহিত পুরুষ— বেশ জাদরেল লোক— হাজারখানেক অথবা হাজার দেড়েক টাকা

বই রিভিউ

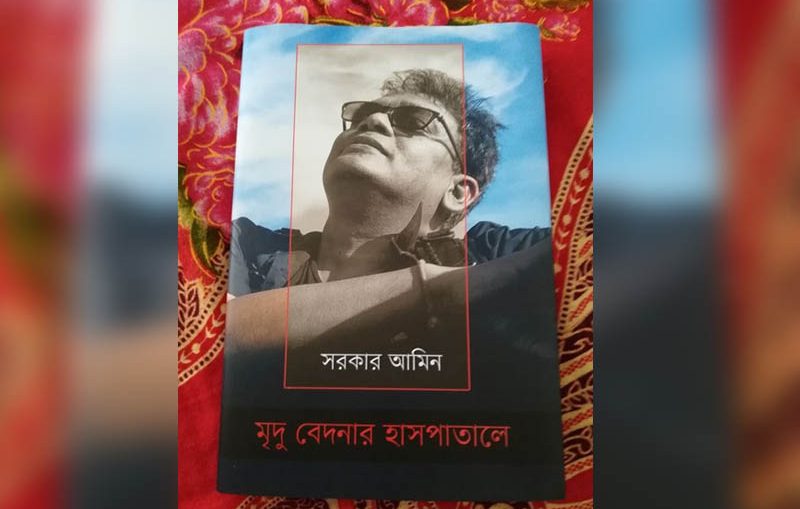

মৃদু বেদনার হাসপাতালে

‘মৃদু বেদনার হাসপাতালে’ একটি কাব্যময় হাসপাতাল। এখানে সরকার আমিন প্রেমের ঔষধের মার্কেটিং করেছেন। এখানে সরকার আমিন যতটা না কবি তার চেয়ে অধিক আত্মার বিজ্ঞানী। সরকার আমিন তার জীবন নিয়ে নীরিক্ষা করেন প্রতিনিয়ত। কবিতাইও। প্রেম, চুমু, মমতা, বৃষ্টি, মেঘ, মৃত্যু, জ্বর সরকার আমিনের একান্নবর্তী কবিতাপরিবারের প্রাত্যহিক সদস্য। ‘মুগ্ধতা বিনা নিষিদ্ধ হোক বিবাহের ঘর মুগ্ধতা বিনা বুঝা যায় না দেহের জ্বর’ ছন্দের আড়ালে নীতিমালা প্রেরন করছেন সরকার আমিন। সমাজের জন্যে কবির উপদেশ তো থাকতেই পারে। কবি তো মাটির মানুষ, মঙ্গলগ্রহের বালু না। সরকার আমিন বলছেন ‘সূর্যাস্তের ঘ্রাণ এসে লাগে প্রাণে’— এই যে চিত্রকল্পের নীরব ব্যবহার তা আমরা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ব্যাপক দেখতে পাই। উপমান উপমিত সমাস জীবনের বাইরে এসে অনুভূতি জীবনপ্রবনকে চিত্রকল্প করে তুলার প্রয়াস সরকার আমিনের ভাষাবিন্যাসে প্রবল। তার কবিতা পাঠপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সহজেই

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম উপন্যাস। জাহেদ নায়ক চরিত্র যার মাঝে আত্মবিলুপ্তি ঘটেছে। জহু একটি নারী চরিত্র যে আত্মহত্যা করেছিল। আত্মহত্যার কারণ বিয়ে। জহুকে পঞ্চাশ বছর বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল তার অবিভাবক। বুড়োকে স্বামী হিসাবে মেনে নিতে পারে নি জহু। তখন হয়তো নিন্ম-মধ্যবিত্ত সমাজে চা খাওয়ার প্রচলন শুরু হয়নি। হলে হয়তো আত্মহত্যার পরিবর্তে এক কাপ চা খেতে পারতো জহু। আমাদের রেলমন্ত্রীর (মুজিবুল হক) বিয়ে করার প্রচার-প্রচারণাও জহুর বেঁচে থাকার কারণ হতে পারতো। ‘তেইশ নম্বর তৈল চিত্রে’র নায়িকা ছবি। তার সৌন্দর্য কবিতাসুলভ। বাঙ্গালি নারীর যে ললিত মানসিকতা তা আমরা ছবির কথা, কাজে, আচরণে প্রত্যক্ষ করি। জাহেদ আর ছবির সম্পর্কের নির্মাণ চমৎকার। জলনীতি সম্পর্ক নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিচয় থেকে প্রেম, প্রেম থেকে গভীর আলাপন, গভীর আলাপন থেকে বিয়ে, দাম্পত্য জীবনে সুখ আর সুখ।

আধুনিক ও সুবিধাভোগী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন গল্পবাজ৷ উপেক্ষিতা তাঁর একটি গল্প। এই গল্পটি নিয়ে খুবই ভালো মানের সিনেমা টিনেমা হতে পারে। হয়েছে হয়তো, হয়তো হয়নি, হবে। গল্পটিতে হুগলী জেলার একটি গ্রামের কথা আছে। সমস্যা নেই। নরসিংদী কিংবা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে এমন গ্রাম অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু বিমল নামে যে চরিত্রের দেখা পাই তাকে আমরা ভালো লাগেনি। বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতক এবং সুবিধাভোগী মনে হয়েছে। প্রথমে যখন বিমলের সাথে পরিচিত হই তখন তাকে খুবই ডিসেন্ট মানসিকতার বালক মনে হয়েছে। কিন্তু পরে আর তার প্রতি আকর্ষন ধরে রাখতে পারিনি। বিমল মিথ্যুক। বিমল ভালোবাসার সংজ্ঞা জানে না, বিমল বৌদিকে ফাঁকি দিয়েছে। ভালোবাসায় মিথ্যা কেন, সত্য লুকানো কবিরা গুনা মানে বড় পাপ। বিমল কোনোদিন শান্তিতে থাকতে পারে না। বিমলের প্রতি আমার অভিশাপ। রতনকে রেখে পোস্টমাস্টার চলে গ্যাছে সেখানে একটা রাবীন্দ্রিক পেনপেন

‘সদর ও অন্দর’ গল্পের বেদন অবেদন নিবেদন

বিপিন। বিপিনকিশোর। তার নামের শেষে কিশোর আছে মানে বিপিন সারা জীবন কিশোর থাকবে এমন ভাববার কোনো কারন নাই। কনক্রিট সময় মানুষকে বাস্তবতার মুখোমুখি করেই থাকে। শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত যে চক্র সেই চক্রে মানুষকে পড়তেই হয়। আর তাই সময় বাস্তবতা। বিপিনকিশোরের জন্ম ধনীঘরে। তাই সে অর্থ ব্যয় করা জানে ভালোই। কিন্তু অর্থ উপার্জনের মন্ত্র তার তেমন ভালো জানা নাই। ব্যয়ের সাথে আয়ের ব্যালেন্স না থাকলে হিসাবের অভিধানে অপচয় বলে একাউন্ট হয়ে থাকে। অপচয়কারী শয়তানের ভাই। লোকে বলে। শয়তানের কোনো টাকা পয়সা ধন দৌলত নাই। বিপিনেরও টাকা পয়সা ধন দৌলত থাকে না। তার সম্বল দুই টাকা মাত্র। তাও শেষ পর্যন্ত রাজভৃত্য পুটের পকেট ভারী করে। বিপিনকিশোর আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছিল কিনা আমরা জানি না। আমরা

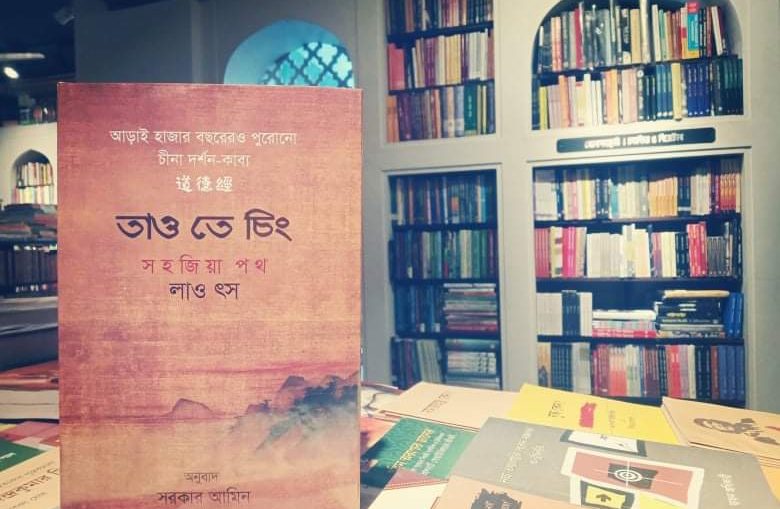

তাও তে চিং

জীবনে অনেকের সাথে আড্ডা দিয়ে শান্তি পেয়েছি।তবে বেশ শান্তি পেয়েছি হাতেগোনা কয়েকজনের সাথে। হাতেগোনা কয়েকজনের মধ্যে লাও ৎস একজন। ভদ্রলোক চীনা। চীনাদের ডি,এন,এ - এর পরম্পরা আত্মমর্যাদার দিকে। ভদ্রলোক বেশ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। কথা বলেন জ্ঞানীদের মতো। তবে জ্ঞানী মনে করতে ভালো লাগে না, তাকে গুরু হিসাবে মেনে নিতে আরামদায়ক। তাই লাও ৎস আমার গুরু। লাও ৎস মানে বৃদ্ধ-তরুণ। আমি তো সাধারণত নিজেকে পণ্ডিত মনে করি। কথা শুনি নতুবা শোনায়। তাই প্রথমে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বাক্যপ্রবাহ কথা শুনতে আকর্ষণ তৈরি করে-- ``মানুষ যখন বুঝতে শুরু করে, সে সবই জানে তাকে পথ দেখানো মুশকিল " তারপর থেমে থেমে কীযেন তিনি বলছেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শোনছি -- ``সেনাপতির বক্তব্য হবে - প্রথমে সামনে এগুনো নয় ভালো হচ্ছে অপেক্ষা আর অবলোকন করা এক ইঞ্চি এগুনোর চেয়ে কখনো তিন হাত পেছান ভালো।" আরে, এ তো আমার